フロントディレイラーは2段に見えて4段変速|トリム調整でコンポ性能MAX。そして快適ライド

ロードバイクのフロントギアは2枚ついているのが一般的だと思います。よって2段変速です。

ところが、2段変速に見えるフロントギアは、少しだけ動くポジションがあり、言わば4段変速であることがわかりました。

本当にちょっとだけ動く変速で、別のギアに変わるわけではありません。これをトリムポジションといいます。

この記事では、トリムポジションは意味と調整方法も書いていきます。

記事を読むことで次のことがわかります。

- トリムが作られた理由

- トリムの使う場面と効果

- トリムが使えるコンポ

記事内で解説してますが、トリムポジションをとることでペダリングのロスが減ります。コンポの性能を引き出すので今よりも楽に快適に走れるようになります。

なので、最後まで読んでいただけると嬉しいです。

ロードバイクを買った時に、店員の方がトリムについて説明してたのを思い出した。今になって意味がやっと分かったよ。

知らずに乗ってる人も多いかも。

知っておいて損はなさそうね!

フロントが2段変速については次の記事が参考になります。お時間がありましたらどうぞ

トリムは数ミリだけフロントディレイラーが動く

冒頭でトリムは4段変速と書きましたが、正確には2段変速です。トリムポジションでは、それぞれの段において数ミリだけフロントディレイラーが動きます。

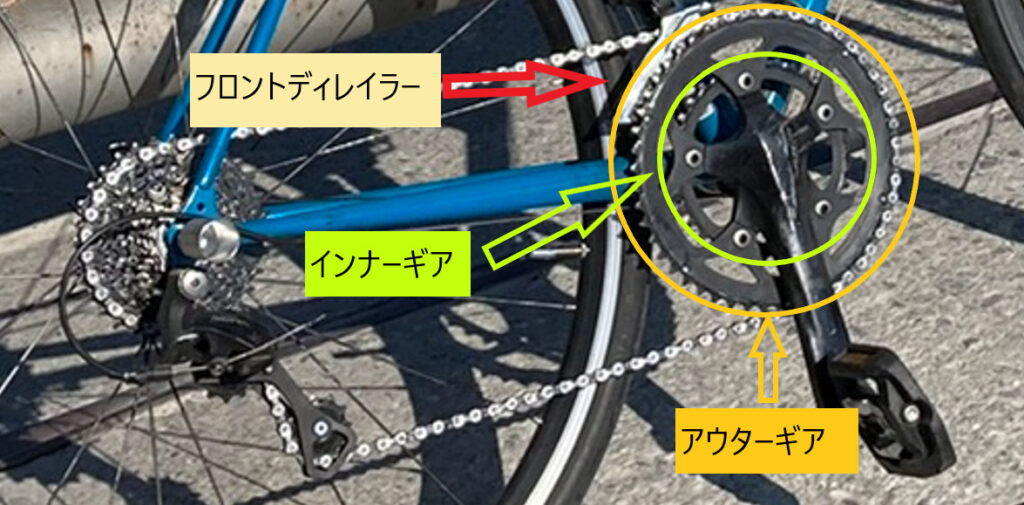

上記写真のフロントディレイラーと書かれているシルバー部分が左右に数ミリ動きます。

インナーギア、アウターギアそれぞれにおいて少しだけ動きます。

よって次の4パターンあります。シフトレバーの操作と絡めて見てみましょう。

- アウター — 大レバーをいっぱいまで押す

- アウタートリム — アウターの状態で小レバーをカチッとわずかに押す

- インナー — 小レバーをいっぱいまで押す

- インナートリム — インナー状態で大レバーをカチッとわずかに押す

これら4パターンです。

大レバー、小レバーは以下の写真を見るとよく分かると思います。

下の方に伸びている大きなレバーが大レバー、内側の小さなレバーが小レバーです。

大レバー、小レバーを押した変速の違いは以下の記事で詳しく書いています。お時間がありましたらどうぞ。

わずかにシフトレバーを動かすと、少しだけ動いてカチッとなる位置があるよ。それがトリムポジションだよ。

トリムはアウターロー・インナートップのたすき掛けの時に効果を発揮する

トリムの位置は、アウターロー・インナートップと言われる状態の時に用いられるポジションです。これらポジションはたすき掛けと言って変速の時はやってはいけない組み合わせとされています。

さて、やってはいけないたすき掛けにわざわざトリムがあるかは後述するとして、早速メカニズムを解説します。

アウターローの位置(ガイドプレートが干渉)

アウターローは、たすき掛けという非推奨の組み合わせです。

図のようにフロントディレイラーのガイドプレートはチェーン1枚±数ミリと狭くできているので、アウターローにするとチェーンが内側のガイドプレートに当たりカラカラ音がするようになります。

これは、ガイドプレートを傷つけながら走っていることになり、同時にペダリングのロスになります。

カラカラ音は気になると、ずっと気になります。

【アウタートリム】ローの位置(ガイドプレート干渉が改善)

アウタートリムローは、アウターローの時、小レバーをわずかにクリックします。

ガイドプレートが数ミリ動きアウターローのチェーンとガイドプレートの擦れが解消されます。

これにより、カラカラ音が緩和され、ペダリングロスが軽減されます。

心地よいペダリングの音はいいですね。

インナートップの位置(ガイドプレートの干渉)

インナートップもたすき掛けの非推奨の組み合わせです。上記の図のようになります。

今度は、チェーンが外側のガイドプレートに当たりカラカラ音がするようになります。

こちらもガイドプレートを傷つけながら走っており、ペダリングロスがあります。

ずっとカラカラ鳴るのはイヤになっちゃうよね

【インナートリム】トップの位置(ガイドプレート干渉の改善)

インナートリムトップは、インナートップの時、大レバーをわずかにクリックします。

ガイドプレートが数ミリ動き、インナートップのチェーンとガイドプレートの擦れが解消されます。

こちらも、カラカラ音が緩和され、ペダリングロスが軽減されます。

トリムのわずかにレバーを押すのはちょっと練習いるけど、

心地よくペダリングできるのはイイね。

トリム調整はケーブルアジャスターボルトを使用

トリム調整の仕方は、最初にフロントディレイラーの位置をしっかりと決めた上で行います。フロントディレイラーの調整記事はこちらからどうぞ。

フロントディレイラーの位置が決まったら、フロントディレイラーにつながらるケーブルアジャスターボルトを回しながら調整します。45度づつ回せるので少しづつ回してインナートップ・アウターローの位置にして両方でカラカラ音が無くなる位置を探しましょう。

なお、shimano公式サイトにて調整用のマニュアルはダウンロード可能です。

【参考】最適な組み合わせアウタートップ・インナーローの組み合わせ

ここでは、参考としてトリムの不要なアウタートップとインナーローについて見てみたいと思います。

当然のごとくトリムの操作は不要です。この位置はチェーンとギアがたすき掛けとはならずカラカラ音は発生しないからです。

トリムが必要な場合とそうでない場合を比較することは、理解を深めるので書きたいと思います。

アウタートップの位置【最高速で走るポジション】

図の緑部分が、フロントディレイラーです。

この図はアウタートップの時のフロントディレイラーの位置を示しています。

アウタートップはギア比が最も高く一番速く走れるポジションです。この時は、外側のガイドプレートにチェーンがギリギリあたらないようになってます。

インナーローの位置【最もトルクがあり、激坂に対応可能】

この図はインナーロー時のフロントディレイラーの位置を示しています。

インナーローはギア比が最も低くなるポジションです。この時は、内側のガイドプレートにチェーンがギリギリあたらないようになってます。

マニュアル上はトリムはTIAGRAまで使える|実機をみるとCLARISも使用可能

トリムは、ほんの数ミリ動かすフロントディレイラーの調整でした。

このトリム調整ですが、シマノのマニュアル上は上位コンポの4つ(デュラエース、アルテグラ、イチマルゴ、ティアグラ)が使用できるとされています。

しかし、調べてみると下位グレード(ソラ、クラリス)でもトリムポジションがありそうです。

私は、ソラのコンポを利用していますが、この記事はソラのコンポを実装した自転車を元に書いています。

そして、クラリスの方が、自転車を販売している実店舗でシフト操作をして確認してきました。

お店の人に言って、シフト操作をさせてもらいました。

実際に試してるから確実ね!

【トリム設定の効果を考察】禁断のたすき掛けに利用価値あり

そもそも、アウターロー、インナートップはたすき掛けと言われ推奨されていません。

チェーンを摩耗させロスばかりで百害あって一利なしのような言われようで、サイクリストのなかでもご法度とされています。

果たしてそうでしょうか。

変速の組み合わせとして実在し、私もついつい使ってしまいます。ここでは、たすき掛けのメリットについて考えて見たいと思います。

アウターローのメリット2点

大ギア同士の組み合わせでチェーンとの接地面を向上させ、伝達パワーを最大化する

ギアとチェーンの噛んでいる箇所が多いほど、ペダリングで生み出された力が安定してギアへ伝わるといわれています。

極端なたとえですが、チェーンとギアの噛み合わせが1点と10点を比較すると1点では、とても不安定です。

そのためか、アウターローが好きな方なサイクリストも多く、多くこのポジションで走られる方もいらっしゃいます。

または、いつの間にかフロントの変速を忘れてアウターローになってたというのはよくあります。

インナーに変速するロスの削減

アウターローのままにする最大の理由は、坂における変速ロス防止ではないかと思われます。

起伏が激しいコースでは、特にレースの佳境ともなると、いくらSTIといえどもフロントのギアチェンジはシフトアクションも大きいのでスピードロスにつながることが想像できます。

それならば、フロントはそのままで、リアだけギアチェンジして坂での加速ロスを最低限にしてスピードアップもありえます。

インナートップのメリット1点

インナートップは小ギア・小ギア同士の組み合わせです。この組み合わせは、もっとも、ギアとチェーンの接点が少なくなり、メリットが見いだせません。

一般にアウターローよりも、インナートップの方が良くないと言われています。

メリットを挙げるとすれば、アウターローと同じく次の理由でしょう。

アウターに変速するのがロスの削減

ヒルクライムではフロントはインナーがメインになります。

とはいうものの、一瞬の下り坂がないわけではありません。

であれば、登りと同じく、レース佳境ではそのままインナーを使って走る方が変速ロスが少ないとも考えられます。

フロントディレイラーをモデル別に比較

せっかくなのでフロントディレイラーをモデル別に並べてみました。

FD-R9100シリーズのDURA-ACEモデル

≫ R9100シリーズのフロントディレイラーをワイズロードで見る

質感が黒光りして高級感があります。調整が簡単で軽いシフト操作が特徴なので長い距離やフロント変速を沢山するユーザーに最適でしょう。

- 取付タイプ:バンドタイプ 31.8mm(28.6mmアダプター付)

- 対応スピード / アウターギア:2×11 / 46-55T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-X11

- 価格:18,000円

- 重量:85g

FD-R8000シリーズのULTEGRAモデル

≫ R8000シリーズのフロントディレイラーをワイズロードで見る

価格はDURA-ACEの三分の一とコスパに優れています。アウターギアのマックスがULTEGRAは53Tまでに対してDURA-ACEは55Tとガチこぎのクランク対応の差が価格の差に現れているのかもしれません。

- 取付タイプ:直付

- 対応スピード / アウターギア:2×11 / 46-53T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-EV11 / HG-X11

- 価格:6,600円

- 重量:49g

FD-R7000シリーズの105モデル

≫ R7000シリーズのフロントディレイラーをワイズロードで見る

さらに軽い105モデル。アルテグラと比較すると少し作りが廉価した印象を受けます。価格差は千円安い程度で一度付けたらそうそう壊れるものではないので、アルテグラの方が良いかもしれません。

- 取付タイプ:バンドタイプ

- 対応スピード / アウターギア:2×11 / 46-53T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-X11

- 価格:5,500円

- 重量:30g

FD-4700のTIAGRAモデル

≫ FD-4700のフロントディレイラーをワイズロードで見る

10速のティアグラは、このモデル一択となりそうです。2倍の重さとなり軽量面で大きく差がついたようです。フロントが52Tと105以上より1T少ないのがレースから一歩引いた立ち位置と言えます。

- 取付タイプ:直付け

- 対応スピード / アウターギア:2×10 / 46-52T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-X/HG500

- 価格:3,800円

- 重量:100g

FD-R3000のSORAモデル

≫ FD-R3000のフロントディレイラーをワイズロードで見る

9速のSORAは、このモデル一択となりそうです。ディアグラと同じくノーマルクランクは52Tと105以上のレース対応モデルと比べると高ギアまでは対応していない仕様のようです。

- 取付タイプ:バンドタイプ

- 対応スピード / アウターギア:2×9 / 46-52T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-9

- 価格:3,333円

- 重量:204g

FD-R2000のCLARISモデル

≫ FD-R2000のフロントディレイラーをワイズロードで見る

8速のCLARISは、このモデル一択となりそうです。こちらもノーマルクランクは52Tと105以上のレース対応モデルと比べると高ギアまでは対応しておらず、ツーリング向きといえます。

- 取付タイプ:バンドタイプ

- 対応スピード / アウターギア:2×8 / 46-52T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°、HG-8

- 価格:2,600円

- 重量:200g

FD-A070のTOURNEYモデル

7速のTOURNEYは、このモデル一択となりそうです。こちらはフロントは最大50Tとコンパクトクランクまでしか選べません。完全サイクリング用です。

- 取付タイプ:バンドタイプ

- 対応スピード / アウターギア:2×7 / 46-50T

- チェーンライン / キャパシティ:43.5mm / 16T

- チェーンステーアングル、対応チェーン:61-66°

- 価格:1,800円

- 重量:217g

トリム位置は秒を削るレース用ポジション

トリム位置をみていくと、なんらかの需要はありそうですね。

しかし、ツーリングを楽しむにいたっては、あまり必要な機能ではさそうですね。

トリムが初めからあったとは、考えづらいです。

恐らく、レースを重ねる中でロスを削る過程で作られていったのではないか?と考えています。

であるならば、ソラ以下のコンポは、ツーリング、ないしは初心者用です。

マニュアルに詳しく記載されてないのもわかる気がします。

トリムはアウターロー・インナートップを快適に走る設定

今日は、ふだんスポットの当たらないトリムについてまとめてみました。記事の内容をまとめると次の通りです。

- トリムは、アウターロー、インナートップで走るための変速。

- トリムはレースで勝つために作られた機能と考えられる。

- トリムはツーリングを楽しむ上では不要だと思われる。

- クラリス以上のコンポであればトリムが使える。

トリムを使うと、今よりロードバイクの走りが楽しめそうですね。是非とも一度トリムを試してみていただけると嬉しいです。